■CiP協議会、会員を募集します。(上)

いよいよ社団法人「CiP協議会」を設立します。GW前の発足を予定しています。理事・会員企業の募集を始めます。

案内はこちらからどうぞ。

http://takeshiba.org/cip_materials/

先日開かれた事前説明会でぼくが説明したことを2回に分けてメモしておきます。

デジタルコンテンツの産業集積地を作ります。4K8Kで5Gネットワーク向けのコンテンツ環境を作ります。エンタテイメントだけじゃなくて、教育・医療コンテンツ、コマース、ビッグデータのビジネスに焦点を当てます。

CEATECでもCESでもハッキリしました。スマートは終わりました。15年待っていたIoTとインテリジェントが来ました。ロボティクスが来ました。クルマはスマホになるし、家電もコンピュータになります。その世界を作ります。いや、2020年には、さらにその前を作らなければいけません。

融合領域の産業と、教育と、文化を生む、コンパクトなクラスター。なんとかバレー構想というのが日本にはたくさんありましたが、もう谷じゃない。海と空。海と空を活かして、特区を作って、技術とデザインの資源を集中投下したい。

![]() 東京の各都市をつなぐハブになりたい。渋谷でも池袋でも、品川でも、再開発が待っています。五輪に向けて開発も進みます。みなデジタルがポイントになります。それをつなぎたい。

東京の各都市をつなぐハブになりたい。渋谷でも池袋でも、品川でも、再開発が待っています。五輪に向けて開発も進みます。みなデジタルがポイントになります。それをつなぎたい。

コンテンツ特区の札幌、コンテンツ産業が集積する京都、国際映画祭を開く沖縄、その他いろんな町を連結するハブになりたい。

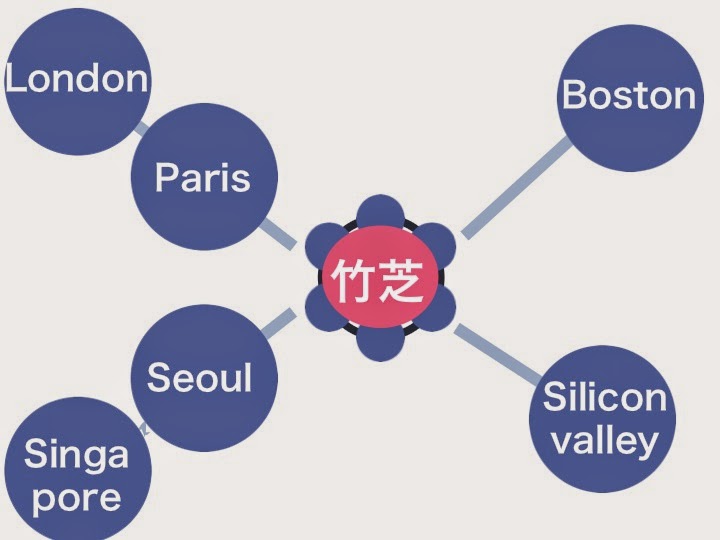

ボストンや西海岸の大学。ロンドンの研究所やパリのイベント。シンガポールのプロジェクト、ソウルのインキュベーション施設。ぜんぶつなぐハブになりたい。

CiPの機能は4つ。研究開発して、人を育てて、起業を支援して、そのビジネスをマッチングして、そこから生まれたテーマを研究するというサイクル。

言い換えれば、CiPで技術が生まれて、人が育って、そこから産業界に飛び出して、世界に広がる、それを一気通貫でやりたい。

この分野で研究開発から大きな産業に育っていったものはあります。軍事技術の研究から発生したインターネットがネットビジネスを生みました。70年代にMITが開発したゲーム技術が日本のゲーム産業を生みました。

アメリカは大学ががんばっています。スタンフォード大学はSUNマイクロシステムズを生み、Yahoo!を生み、Googleを生みました。ハーバードの学生がMicrosoftとFacebookを生みました。MITからeInk等が飛び出しました。日本もやろうよ。

韓国は政府がコンテンツ・コリア・ラボというのを作り、コンテンツの人材育成から起業支援まで一気通貫に行っています。政府がやってるんです。日本では民間がやります。産学連携で立ち上げます。

日本でも例はあります。1960年、東海大学が開局したFM局がその後のFM東京になりました。FMは大学が作ったんです。大阪大学とぼくら慶應が産学連携で作った実験プロジェクトが、ネットラジオのradikoになりました。こういうのを100個ぐらい産みたい。

研究開発、人材育成、起業支援、ビジネスマッチングのサイクルのイメージをもう少し深堀りすると、MITメディアラボと、子どもの創作プロジェクトであるワークショップコレクションと、西海岸の500 startupsと、そして、あらゆる分野の連中が交わるカオスな場であるニコニコ超会議。こういう機能をコンパクトに一箇所に集めて、365日動かす。そういう学校であり、工場であり、広場を作りたい。

初音ミクになりたい。

初音ミクは3つの要素から成り立っています。ボーカロイドという技術。作詞作曲すれば専属歌手になってくれるというテクノロジー。2つ目は、コンテンツ。この16歳、158cm42kgのキャラクターのデザイン。3つ目は、コミュニティ。ニコ動にみんなが参加して育ちました。作詞作曲してみた。歌ってみた。演奏してみた。踊ってみた。みんなが自分の脳力を持ち寄って参加して育てました。この技術、デザイン、そして参加型コミュニティという日本の強みを活かしたいと考えます。 (つづく)

いよいよ社団法人「CiP協議会」を設立します。GW前の発足を予定しています。理事・会員企業の募集を始めます。

案内はこちらからどうぞ。

http://takeshiba.org/cip_materials/

先日開かれた事前説明会でぼくが説明したことを2回に分けてメモしておきます。

デジタルコンテンツの産業集積地を作ります。4K8Kで5Gネットワーク向けのコンテンツ環境を作ります。エンタテイメントだけじゃなくて、教育・医療コンテンツ、コマース、ビッグデータのビジネスに焦点を当てます。

CEATECでもCESでもハッキリしました。スマートは終わりました。15年待っていたIoTとインテリジェントが来ました。ロボティクスが来ました。クルマはスマホになるし、家電もコンピュータになります。その世界を作ります。いや、2020年には、さらにその前を作らなければいけません。

融合領域の産業と、教育と、文化を生む、コンパクトなクラスター。なんとかバレー構想というのが日本にはたくさんありましたが、もう谷じゃない。海と空。海と空を活かして、特区を作って、技術とデザインの資源を集中投下したい。

東京の各都市をつなぐハブになりたい。渋谷でも池袋でも、品川でも、再開発が待っています。五輪に向けて開発も進みます。みなデジタルがポイントになります。それをつなぎたい。

東京の各都市をつなぐハブになりたい。渋谷でも池袋でも、品川でも、再開発が待っています。五輪に向けて開発も進みます。みなデジタルがポイントになります。それをつなぎたい。コンテンツ特区の札幌、コンテンツ産業が集積する京都、国際映画祭を開く沖縄、その他いろんな町を連結するハブになりたい。

ボストンや西海岸の大学。ロンドンの研究所やパリのイベント。シンガポールのプロジェクト、ソウルのインキュベーション施設。ぜんぶつなぐハブになりたい。

CiPの機能は4つ。研究開発して、人を育てて、起業を支援して、そのビジネスをマッチングして、そこから生まれたテーマを研究するというサイクル。

言い換えれば、CiPで技術が生まれて、人が育って、そこから産業界に飛び出して、世界に広がる、それを一気通貫でやりたい。

この分野で研究開発から大きな産業に育っていったものはあります。軍事技術の研究から発生したインターネットがネットビジネスを生みました。70年代にMITが開発したゲーム技術が日本のゲーム産業を生みました。

アメリカは大学ががんばっています。スタンフォード大学はSUNマイクロシステムズを生み、Yahoo!を生み、Googleを生みました。ハーバードの学生がMicrosoftとFacebookを生みました。MITからeInk等が飛び出しました。日本もやろうよ。

韓国は政府がコンテンツ・コリア・ラボというのを作り、コンテンツの人材育成から起業支援まで一気通貫に行っています。政府がやってるんです。日本では民間がやります。産学連携で立ち上げます。

日本でも例はあります。1960年、東海大学が開局したFM局がその後のFM東京になりました。FMは大学が作ったんです。大阪大学とぼくら慶應が産学連携で作った実験プロジェクトが、ネットラジオのradikoになりました。こういうのを100個ぐらい産みたい。

研究開発、人材育成、起業支援、ビジネスマッチングのサイクルのイメージをもう少し深堀りすると、MITメディアラボと、子どもの創作プロジェクトであるワークショップコレクションと、西海岸の500 startupsと、そして、あらゆる分野の連中が交わるカオスな場であるニコニコ超会議。こういう機能をコンパクトに一箇所に集めて、365日動かす。そういう学校であり、工場であり、広場を作りたい。

初音ミクになりたい。

初音ミクは3つの要素から成り立っています。ボーカロイドという技術。作詞作曲すれば専属歌手になってくれるというテクノロジー。2つ目は、コンテンツ。この16歳、158cm42kgのキャラクターのデザイン。3つ目は、コミュニティ。ニコ動にみんなが参加して育ちました。作詞作曲してみた。歌ってみた。演奏してみた。踊ってみた。みんなが自分の脳力を持ち寄って参加して育てました。この技術、デザイン、そして参加型コミュニティという日本の強みを活かしたいと考えます。 (つづく)